(臨床小話をちょっぴり加筆)

☆ブラーフミー全草

☆ブラーフミーの根

☆ブラーフミーの花

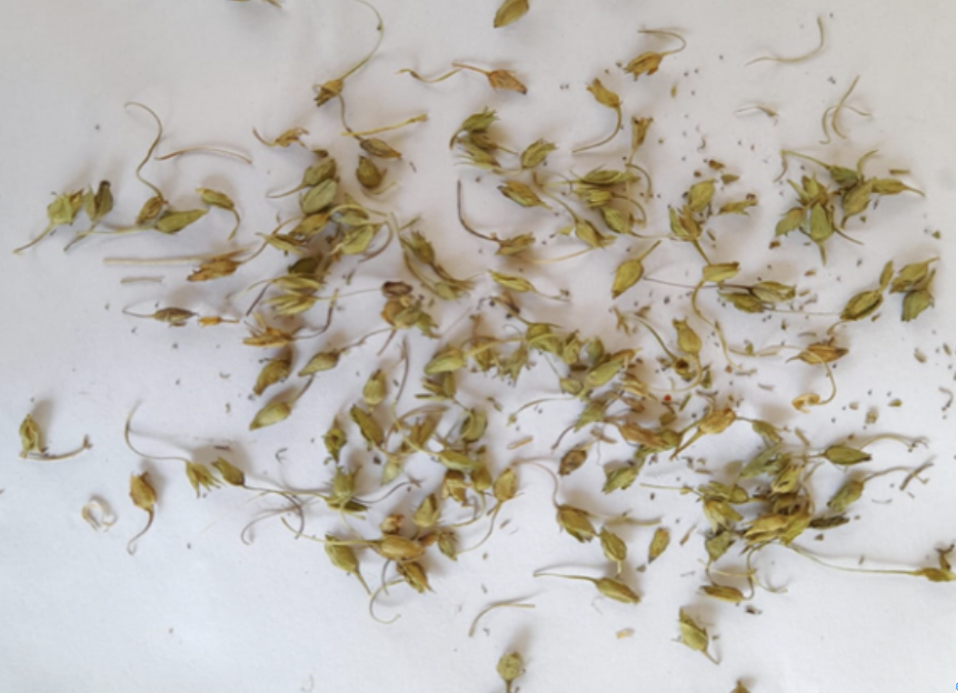

☆ブラーフミーの実

【学名】

Bacopa monnieri

【科】

オオバコ科(Plantaginaceae)

【同義語・異名】

アインドリー(Aindrī)

Bacopa(英名)

バーラティー(Bhāratī):土着の植物

ブラフマチャーリニー(Brahmacāriṇī)

ブラフマカムヤー(Brahmakamyā)

ブラーフマニー(Brāhmaṇī):知性を増す

ディブヤー(Divyā):神聖な植物と見なされている

ディブヤテージャー(Divyatejā):素晴らしく良い顔色になる

ジャラニンバ(Jalanimba)

ジャラブラーフミー(Jalabrahmi)

ジャラシャヤ(Jalashaya):水辺に育つので水生植物と見做される

カポータバンカー(Kapotavankā)

ラーワンヤー(Lāvaṇyā):髪を美しくする

ラワニ(Lavani):髪を美しくし、髪が伸びるのを助ける

マハウシャディー(Mahauṣadhī):多くの用途を持つ薬草

マツヤークシー(Matsyākṣī):ブラーフミーの花々は魚の目に似ている

メディヤー(Medhyā)

ムニビ(Munibhi):賢者に用いられる植物

ニラブラフミ(Nirabrahmi)

サマーラニー(Samāraṇī):記憶力を増す

シャーラダー(Śāradā)

サラスワティー(Sarasvatī):サラスワティー女神のように知性を増す

ソーマ(Soma)

ソーマワルリー(Somavallī):成長の為に湿地を好むつる植物

ソウムヤー(Soumyā):生き生きとしたつる植物

スナーマー(Sunāmā):与えられた名はとても良い

スニカー(Sunikā):賢者によって用いられる

スラサー(Surasā):この植物は良い味がする

スラシュレーシュタ(Suraśreṣṭa):声を良くする

スラシュレーシュター(Suraśreṣṭhā)

スレージュヤー(Surejyā):声を良くするのに使われる

ススワラ(Susvara):声を良くするのに使われる

スワヤンブヴィー(Svayambhuvī):知性を増す

ティクタローニカー(Tiktaloṇikā):ブラーフミーは苦いタイプのローニカである

トーヤワリー(Toyavalī):ブラーフミーは絶対に水源の近くに生える

Thyme leaved gratiola(英名)

バイダートリー(Vaidhātrī):母親のように良い薬

ワラー(Varā):髪を美しくする

ワヤハスター(Vayahsthā):寿命を伸ばす

オトメアゼナ(和名)

【ガナ/クラ(古典における分類)】

ガナ)

チャラカ: balya(体力向上薬), prajāsthāpana(安胎薬), sanjnāsthāpana(意識回復薬)

クラ)

tiktakula

【ラサ(味)】

苦渋甘

【グナ(性質)】

軽油流動

【ヴィールヤ(効力)】

冷性

【ヴィパーカ(消化後味)】

甘

【ドーシャへの影響】

ワータピッタシャーマカ

【スロトガーミトワ(経路・臓器・組織行性、親和性。特に作用する部位のこと)】

ドーシャ: トリドーシャシャーマカ(ことにサーダカピッタシャーマカ)

体組織(ダートゥ):全ての七つのダートゥを強くするがことにメーダダートゥ(脂肪組織)に作用。

老廃物(マラ):尿、髪

【カルマ(作用)】

・長寿をもたらす(Āyuṣyakara)

・若返り作用(Rasāyana)

・向知性作用(Medhya)

・知覚回復作用(Vedanāsthāpana)

・声に良い(Svarya)

・解熱作用(Jvaraghna)

・消化力向上(Dīpana)

・アーマ燃焼作用(Pācana)

・止痒作用(Kaṇḍūghna)

・美肌作用(Tvacya)

・抗浮腫・抗炎症作用(Śothahara)

・難治性皮膚病を治す(Kuṣṭhaghna)

・糖尿病を治す(Mehaghna)

・解毒作用(Viṣaghna)

【適応(ローガグナタ)】

衰弱(Daurbalya)

てんかん(Apasmāra)

記憶障害(Smṛtivikāra)

精神異常(Unmāda)

ヒステリー(Yoṣāpasmāra)

発熱(Jvara)

食欲不振(Aruci)

腹部疾患(Udararoga)

咳嗽(Kāsa)

呼吸困難(Śvāsa)

嗄声(Svarabhaṅga)

天然痘(Masūrikā)

ざ瘡(Pīḍikā)

難治性皮膚病(Kuṣṭha)

皮膚病(Tvagvikāra)

皮膚掻痒症(Kaṇḍu)

貧血(Pāṇṇdu)

黄疸(Kāmalā)

脾臓の病気(Plīharoga)

脾腫(Plīhavṛddhi)

浮腫(Śotha)

多尿症候群(Prameha)

小児の病気(Bālaroga)

【薬用部位】

全草(pancāṅga)、葉

【用量・用法】

搾り汁:5-20ml

粉末:5-10g

【含有化合物】

アルカロイド:hydrocotyline, brahmine, herpestine

グリコシド:asiaticoside, thanakunicide

サポニン:D-mannitol, acid A, bacoside B

Bacopasides Ⅰ〜ⅩII

(Bacoside Aが最も研究されてきた効能ある成分であるがこれはbacoside A3, bacopasaponin C, bacopaside II、bacopaside Ⅹから成る。)

【使用例(āmayikaprayoga)】

外用)

急性気管支炎や小児の慢性咳嗽に対して煮たブラーフミーで湿布を作って胸部に貼ると良い

内服)

・小児のストレスや不安に対して茶匙1−2杯のブラーフミーの搾り汁に茶匙1杯のギーと茶匙半分の蜂蜜を加えたものを定期的に飲ませるとストレスや不安を軽減し、学習能力や知能を向上させる。

・関節リウマチに対してブラーフミージュースを外用として用いる

・抑うつ状態や神経衰弱に対して葉の粉末が用いられる

・ブラーフミーグルタはてんかんや他の精神疾患に対して用いられる

・ブラーフミー、マンドゥーカパルニー、トリファラー、チトラカ、ワチャー、シャタプシュパ、シャターヴァリー、ダンティ、ナーガバラ、トリヴリット ―これらのうちどれでも一つを蜂蜜、ギーと共に飲むと知能が向上する

・高血圧に対して茶匙1杯のブラーフミーの搾り汁に茶匙半分の蜂蜜を混ぜたものを飲むと降圧作用がある

・ブラーフミーの搾り汁とクシュタの粉末を摂ると精神病に良い

・古いギーをブラーフミーの搾り汁、ワチャー、クシュタ、シャンカプシュピーを入れて煮たものは精神病、てんかん、不吉な状態(黒魔術で呪われていたり)、罪深い状況(目上の人を立てなかったり僧侶を侮辱する)などに良い。

・パンチャガブヤギーとブラーフミーの搾り汁を混ぜたものをてんかんの治療に用いる。これに加えてシャンカプシュピーと他の知能向上、若返り生薬も同時に摂るべきである。

【処方例・主な適応】

ブラーフミーグルタ(Brāhmī ghṛta)・てんかん、精神異常

サーラスワターリシュタ(Sārasvatāriṣṭa)・てんかん、精神異常

スムルティサーガララサ(Smṛti sāgara rasa)・てんかん、物忘れ、神経障害

マーナサミトラワタカ(Mānasa mitra vaṭaka)・精神異常、てんかん、不眠症、偏頭痛、アルツハイマー型認知症

ブラーフミードラークシャーディクワータ(Brāhmī drākṣādi kvātha)・精神異常、てんかん、筋肉痛、麻痺、神経痛

【注意・禁忌】

通常の用量で用いた場合、副作用はほぼない。

ネズミの実験で水溶液を体重キロ辺り5g投与したネズミは精子形成、精子数、受精率の低下を認めた。

ヒトで最も多い副作用は悪心、消化管運動亢進、胃腸障害である。

【1行まとめ】

髪声脳皮膚記憶解毒に良いベストてんかん薬by アシュタンガフルダヤム

【臨床小話】

アーユルヴェーダ医学士コースのインドでの大学生時代は、試験の度に学問の女神様・サラスワティ様の名を冠したサーラスワターリシュタをドーピングのようにして飲んだものでした。人によってブラーフミー錠を飲んだりブラーフミーカシャーヤ(煎じ液)を飲んだり、ドーピングは違っていました。アリシュタ(薬用酒)は即効性がウリなので、わたしは良く短期決戦でサーラスワターリシュタに頼っていました。もっと若い頃(医師国家試験とか解剖学の口頭試問とか…)にその存在を知っていたかったです。

インドで強い精神ストレスからの坐骨神経痛や腰痛が治らなかった時、プネーで診てもらったラッド先生にサラスワターリシュタ茶匙4杯を同量の水で薄めて1日3回飲む指示を頂いたこともありました。これが過去最高の投与量でした。当時はワータの異常の程度も結構ひどかったこともありますが。

解毒作用があるところも嬉しいですね。インドの中毒学、「アガダタントラ」では「異なる種類起源の毒同士は打ち消し合う(ので解毒に使える)」と教えられました。今の新型コロナウイルスワクチンは蛇毒、動物由来の毒物が入ってるみたいですし、酸化グラフェンとかセシウムとか、鉱物系の毒も入ってるようです。植物性の毒、附子とか植物で解毒作用があるものはカウンターパンチになり得ると思います。

あと、日本漢方で認知症とか記憶障害に効くのってあんまりないですよね。せいぜい釣藤散が中年以降の脳動脈硬化に対して脳血流を改善するとか、五苓散が慢性硬膜下血腫・水腫の再発予防に使われるとか、抑肝散をBPSDに使うとか、そんなくらいで。アーユルヴェーダは記憶力を良くする生薬がたくさんあるので、そこも嬉しい点です。このブラーフミーはその代表的なものですね。アーユルヴェーダの学術雑誌では別名のアインドリー(Aindrī)のほうで出ていることが多いので検索の際は心に留めておくと良いと思います。