☆ビダンガの木

☆ビダンガの花のアップ

☆ビダンガの実

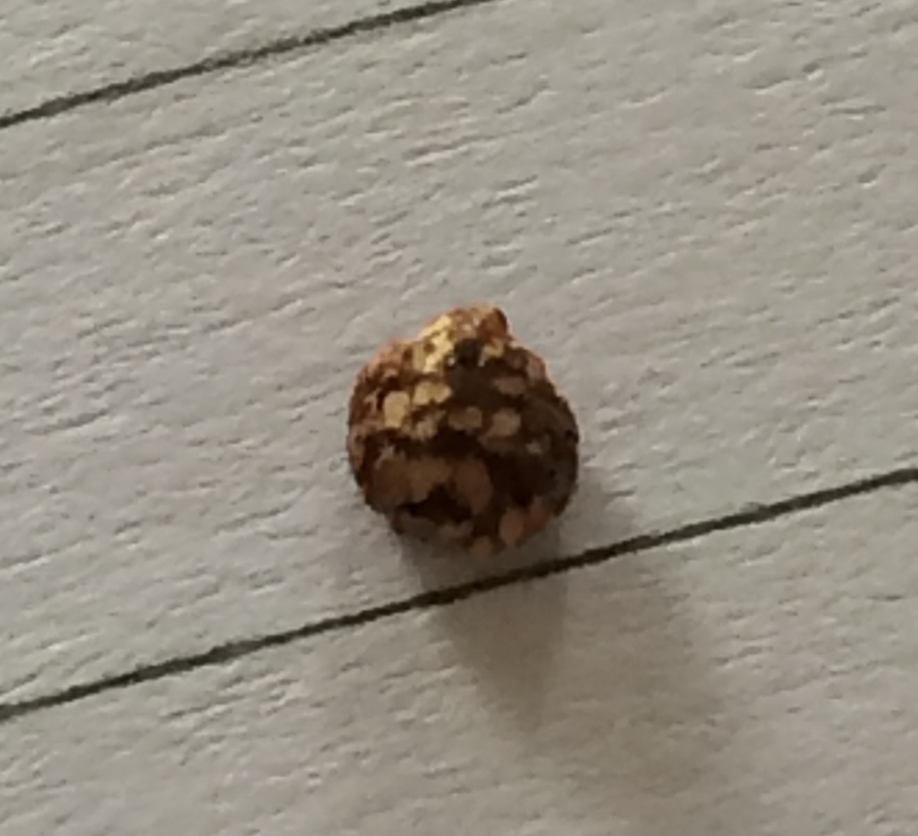

☆ビダンガ乾燥実

★ビダンガ種子(実の外皮の下の種子は白点があることで異名にもなっている※1、※2)

【学名】

Embelia ribes

【科】

サクラソウ科(Primulaceae)

【同義語・異名】

アモーガー(Amoghā):この薬はその作用(寄生虫殺し)を決して失敗しない

Babreng(英名)

バスマカ(Bhasmaka):寄生虫に特異的な治療薬

チトラ(Citra):異なる種子を持つ薬

チトラタンドゥラ(Citrataṇḍula):種子は固有の白点を持つ※1

Embelia(英名)

ジャントゥグナ(Jantughna):寄生虫を殺すもの

ジャントゥグニー(Jantughnī):寄生虫を殺すもの

ジャントゥナーシャナ(Jantunāśana):寄生虫を殺すもの

カイララ(Kairala):ケーララ州でよく用いられる

キリータ(Kirīṭa):大抵インド北東の丘陵地で育つ低木

クルミグナ(Kṛmighna):寄生虫を殺す

ムルガガーミニー(Mṛgagāminī):ビダンガは獣医学でも用いられる薬

シュウェータタンドゥラ(Śvetataṇḍula):種子の上の固有の白点※2

タンドゥラ(Taṇḍula):腹部から寄生虫を除くもの

ワータリ(Vātari)

ヴェールラ(Vella):腹部から寄生虫を除くもの

偽黒胡椒(和名)

【ガナ/クラ(古典における分類)】

ガナ)

チャラカ: kṛmighna(虫殺し薬), kuṣṭhaghna(難治性皮膚病治療薬), tṛptighna(食欲亢進&カファ排泄薬), śirovirecana(頭部浄化薬)

スシュルタ:surasādi, pippalyadi

クラ)

viḍaṅgakula

【ラサ(味)】

辛渋

【グナ(性質)】

粗軽鋭

【ヴィールヤ(効力)】

温性

【ヴィパーカ(消化後味)】

辛

【ドーシャへの影響】

カファワータシャーマカ(カファとワータを緩和する)

【スロトガーミトワ(経路・臓器・組織行性、親和性。特に作用する部位のこと)】

ドーシャ: カファワータグナ(カファとワータを緩和する)

体組織(ダートゥ):ラクタ、メーダ

老廃物(マラ):尿、便

内臓: 大腸、肛門

【カルマ(作用)】

若返り作用(rasāyana)

向知性作用(mastiṣkanādībalya)

頭部浄化作用(śirovirecana)

顔色を良くする(Varṇya)

消化力向上(Dīpana)

アーマ燃焼(Pācana)

緩下作用(Anulomana)

血液浄化作用(Raktaśodhaka)

難治性皮膚病を治す(kuṣṭhaghna)

抗寄生虫作用(Kṛmighna)

殺虫/抗微生物作用(jantughna)

リンパ節腫脹を治す(Rasagranthiśothahara)

利尿作用(Mūtrajanana)

避妊作用(Garbhanirodhaka)

【適応(ローガグナタ)】

脳機能低下(Mastiṣkadaurbalya)

神経衰弱(Nāḍīdaurbalya)

ワータ性疾患(Vātavyādhi)

てんかん(Ākṣepaka)

てんかん(Apasmāra)

片麻痺(Pakṣāghāta)

慢性鼻炎(Jīrṇa pratiśyāya)

頭部疾患(Śiroroga)

頸部リンパ節炎(Gaṇḍamālā)

衰弱(Daurbalya)

う歯(Kṛmidanta)

歯痛(Dantaśūla)

消化力低下(Agnimāndya)

消化不良(Ajīrṇa)

嘔吐(Vamana)

腹部疝痛(Udaraśūla)

鼓腸(Ādhmāna)

痔(Arśa)

皮膚病(Carmaroga)

黄疸(Kāmalā)

血液性疾患(Raktavikāra)

寄生虫疾患(kṛmiroga)

回虫(Gaṇḍūpadakṛmi)

条虫(Sphītakṛmi)

線虫(Tantukṛmi)

【薬用部位】

実、根、葉

【用量・用法】

粉末:1-2g

寄生虫駆除に用いるには単回で10gを投与する。

【含有化合物】

embelin

Quercitol

Tannin

Alkaloid christembine

Iodoembelin

Bromoembelin

Embolic acid

Fatty ingredients

Resinoid

Volatile oil

【使用例(āmayikaprayoga)】

・条虫の駆除には小児には4g、成人のには8gの粉末を蜂蜜かヨーグルトと共に与え、その4時間後にひまし油か他の瀉下薬を投与すると良い。

・寄生虫に対してビダンガとクタジャの種とパラーシャを粉末にして砂糖と一緒に飲むと良い

・寄生虫に対して米の研ぎ汁にビダンガと三辛を混ぜたものを与えるのも良い

・寄生虫に対してアラグワダとビダンガの温かい煎じ液を与えると良い

・ビダンガと黒胡椒のペーストを煎じ液浣腸に使うと寄生虫を殺すのに良い。

・心内膜炎(kṛmija hṛdroga)に対してビダンガとクシュタを尿と混ぜたものを投与すると良い

・若返り作用のためにはビダンガと甘草の粉末を摂ると良い。その際はムング豆とアーマラキー入りのユーシャ(塩や調味料の入っていないスープのこと)を摂るべきで、1ヶ月は続ける。この方法で全種類の痔疾は治り、全種類の寄生虫も死滅させられる。この方法で過敏性腸症候群(サングラハニ)、多尿症候群、難治性皮膚疾患、肺結核のような消耗性疾患、呼吸困難、梅毒、外傷といった慢性疾患にも良い。

・マラスムスや鼓腸や腹部疝痛、消化力低下を患っている小児にはビダンガを牛乳で煮てこの牛乳を内服させると良い。

・難治性皮膚病や寄生虫感染症や糖尿病や痔瘻に対して、ビダンガとトリファラーと黒胡椒の粉末を蜂蜜と一緒に摂ると良い。

・瘰癧(頸部リンパ節腫脹)に対してはビダンガ、グッグル、マナハシラー(鶏冠石、ヒ素硫化物。化学組成はAs4S4)とシュルンガバスマ(鹿の角を焼いて灰にしてからアルカの乳液と一緒に擦ってそれを黒焼きにして得られる灰のこと)をギー、蜂蜜と共に投与すると良い

・片頭痛に対してビダンガと黒胡麻を等量ずつ混ぜて撞いたものを点鼻すると良い。

・黄疸に対してビダンガと長胡椒を点鼻したり薬用アイライナーとして用いると良い

・蛇毒に対してビダンガの根を米の研ぎ汁を入れて撞いて、米の研ぎ汁と共に飲むと解毒に良い

・片麻痺やけいれん、てんかんにおいてビダンガをニンニクを入れた牛乳と一緒に煮て内服させると良い

・ビダンガの根の冷浸出液は咳と下痢に良い

【処方例・主な適応】

ビダンガーリシュタ(Viḍaṅgāriṣṭa):寄生虫疾患、難治性皮膚病

ビダンガーディチュールナ(Viḍaṅgādi cūrṇa):肥満、嘔吐

ビダンガグルタ(Viḍaṅga ghṛta):寄生虫疾患

ビダンガタイラ(Viḍaṅga taila):寄生虫疾患

ビダンガラウハ(Viḍaṅga lauha):寄生虫疾患、難治性皮膚病

ビダンガーディカシャーヤ(Viḍaṅgādi kaṣāya)寄生虫疾患

【注意・禁忌】

ビダンガは視神経萎縮をもたらす可能性があると報告されています。

ビダンガを生のままで高用量(1日5g/kg)と低用量(1日0.5g/kg)として投与し、定期的にひよこに餌を与えました。

解剖学的証拠として神経節細胞の変性が高用量のビダンガが与えられた組の網膜に見出されましたが、累積投与量が1日5g/kg未満のひよこには網膜病変は認められませんでした。ビダンガから単離されたエンベリン酸カリウムは結果として安全な化合物であり、用量を守れば副作用はないとのことです。

避妊作用があるので挙児希望の方、妊婦さんは摂らないほうが良いと思います。

【1行まとめ】

若返り、向知性作用もある虫殺しキング

【臨床小話】

チャラカの「アンタが1番」シリーズで抗寄生虫薬のナンバーワンとして挙げられていたのがこのビダンガです。

チャラカ・サンヒター治療編の7章では「カディーラ(Acacia catechu)が難治性皮膚疾患で有用なようにビダンガは寄生虫を殺すために食べ物、飲み物、浴用、燻蒸、塗布に使われるべきである」と書かれており、内服のみならず外用によっても体表の寄生虫の駆除にも使えることがわかります。

インド留学中に回虫を飼ってしまった時(病的に痩せました。不健康ダイエットに良いです。お尻の肉までごっそりなくなりました)、このビダンガの薬用酒であるビダンガーリシュタが内服として処方され、3日間連続のカランジャタイラム(カランジャも抗寄生虫生薬として有名ですが、その薬用オイル)によるマートラバスティ(オイル少量を入れる浣腸)と共に治療されました。サダナンダ先生は脈で寄生虫の有無がわかるすごい人です。日本人は結構、虫持ってる人多いネー。と言われました。

外科学の古典書のスシュルタ・サンヒター治療編28章は「頭を良くして寿命を伸ばすエリクサー薬」の章です。わたしは薬学を勉強してからというもの、ビダンガ=虫殺しキング、としか認識しておりませんでしたが、この章の6条にはビダンガの種もブラーフミグルタの原材料として挙げられており、単品でも向知性作用(mastiṣkanādībalya)のカルマ持ちだったので改めて向知性薬の一員として見直したところです。作用(カルマ)の項を見ていただければわかりますが血液浄化作用、殺虫/抗微生物作用があるので脳内の炎症に対してそれらを抑える方向に働き、なおかつ頭部を浄化し、若返り作用も向知性作用もあるので脳の若返り、知能向上に役立つのだと思います。脳卒中後遺症のみならず、スパイクタンパク質がほぼ全てのヒトヘルペスウイルスを活性化することが機序になっている可能性のあるCOVID-19感染後やワクチン後遺症としてのブレインフォグやうつ病にも使えるかもしれませんね。